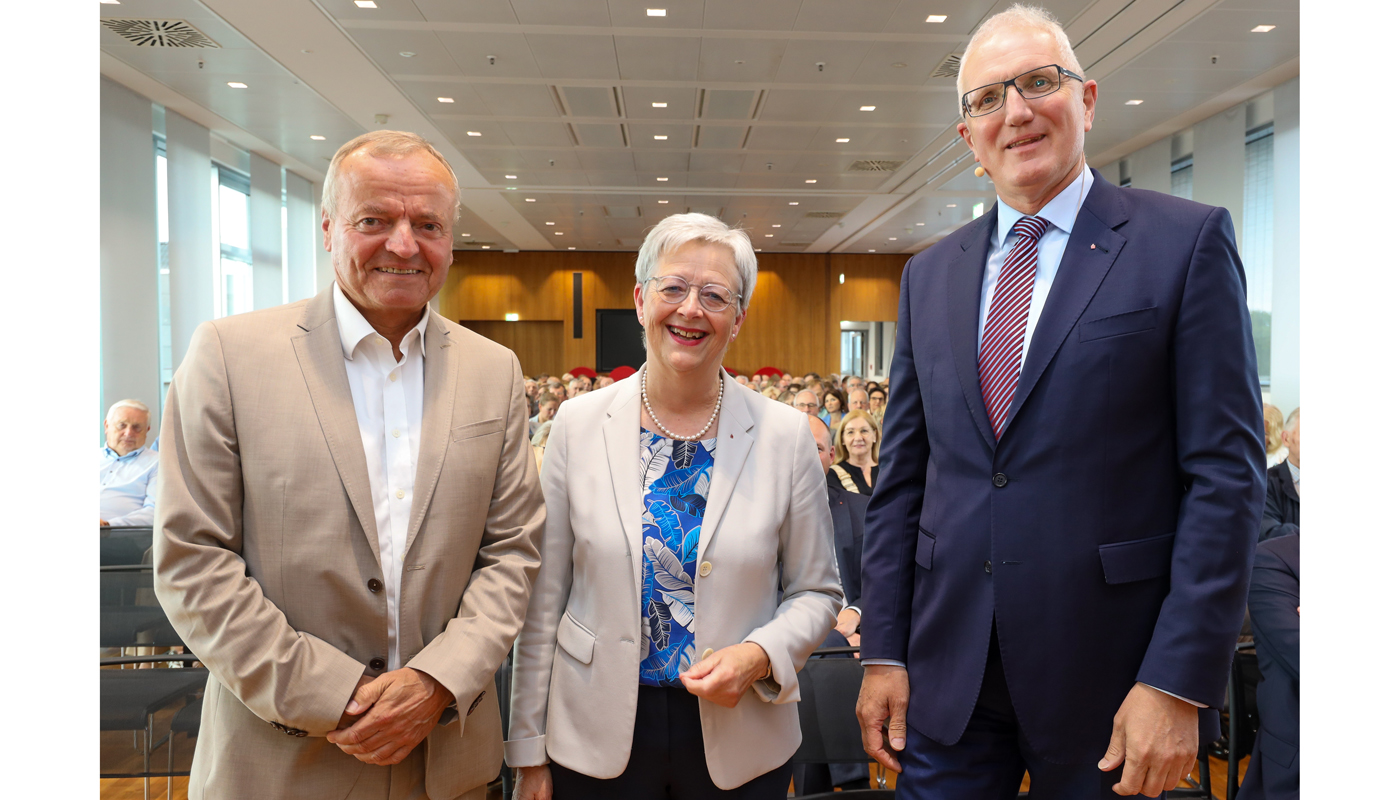

Die Vorstandsmitglieder Marie-Theres Jakobs-Bolten und Thomas Giessing (re.) begrüßten den Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer zum Sparkassen-Gespräch.

Erkelenz. In Helsinki gibt es eine Kaffeerösterei, die ihre Mischung mit Künstlicher Intelligenz herstellt. Künstliche Intelligenz unterstützt die Medizin dabei, passende Antibiotika gegen multiresistente Keime zu finden. Autos werden von künstlicher Intelligenz gesteuert. Kurz: Künstliche Intelligenz ist überall. Aber, was ist Künstliche Intelligenz (KI) überhaupt?

Beim Sparkassen-Gespräch im Juni ging es um genau diese Frage. Gastredner Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, der zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands zählt und an der Universität Ulm das ZNL (TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen) leitet, traf auf ein gespanntes Publikum, das von Anfang bis Ende des 90-minütigen Vortrags sehr aufmerksam den Ausführungen folgte.

„Als Kreissparkasse sehen wir es als unsere Aufgabe, über aktuelle Themen zu informieren. Wir schätzen Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit sehr“, begrüßte Thomas Giessing, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heinsberg die Gäste. Auch in der Sparkasse komme KI zum Einsatz, beispielsweise bei der Fotoüberweisung in der Sparkassen-App.

In seinem Vortrag mit dem Titel „Künstliche Intelligenz – was das ist und warum es uns alle angeht“ zog Spitzer den Bogen von den Anfängen der Entwicklung von Computern wie wir sie heute kennen in den 1940er Jahren, der Erforschung des Gehirns, die etwa zum gleichen Zeitpunkt einsetzte, bis hin zur Einführung von Chat GPT im Jahr 2022. „Dass es heute lernende Computer gibt, wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen“, sagte er. „Sie lernen schneller und mehr als wir und danach können sie etwas. Aber wir haben meist keine Ahnung, wie und warum sie das können.“ Dass diese Vorstellung durchaus Unbehagen auslösen kann, ist offensichtlich. Aber: „Erklären Sie mal, wie Sie sich die Schuhe binden oder wie Sie Deutsch sprechen“, führte Spitzer aus. „Sie können zwar ganz viel, aber wissen nicht, wie sie es tun.“ Unser Gehirn und eine KI haben also durchaus Gemeinsamkeiten.

Künstliche Intelligenz arbeitet wie das menschliche Gehirn mit neuronalen Netzen. Ein Beispiel: Neuronale Netze sorgen dafür, dass Bilder von Äpfeln und Bilder von Birnen unterschieden werden können. Damit neuronale Netze funktionieren, benötigen sie Daten, deren Ergebnis sie kennen, um aus diesen zu lernen. Der Vorteil bei einer KI besteht an dieser Stelle vor allem darin, dass sie viel mehr Daten in viel kürzerer Zeit verarbeiten kann als Menschen es je können werden. Was KI wiederum nicht kann: sich plötzlich gegen den Menschen wenden, so wie es in futuristischen Filmen dargestellt wird. Trotzdem kann KI dem Menschen gefährlich werden. „Nämlich dann, wenn sie in die Hände von Kriminellen gerät“, gibt Spitzer zu bedenken. Deshalb müsse ihr Einsatz reguliert werden. „An dieser Stelle bin ich froh, dass ich in Europa lebe. Hier wird im Gegensatz zu den USA oder China über Regulatorik nachgedacht.“ Und obwohl KI schneller und besser sei als der Mensch, werde sie nie den Experten ersetzen. Aber: „Der Experte mit KI wird den Experten

ohne KI ersetzen.“